![]()

2023/10/23 安居出講のこと

7月18日~31日まで、龍谷大学本館で行われた2023年度浄土真宗本願寺派安居に余乗副講として出講させていただきました。内容は『五百頌般若経』とさせていただきました。

本当に暑い二週間でしたが、毎日、宿泊のホテルから龍谷大学本館への行き帰りの途中に本山におまいりしながら、有り難い日々を過ごさせていただきました。安居では満井秀城本講和上による『教行信証教巻』と武田一真副講和上による『西方指南抄』の講義を拝聴し、また福井智行典議和上の主導で行われた大衆僧侶方による会読に列席し、学ばせていただきました。心に残ったのは、なんといっても、御自坊の法務等を調整しつつ全国からあつまられた僧侶の皆さまの尊いすがたに触れられたことでした。

安居の最終日には、通常、次年度の安居の講義者と講義内容、そして会読論題について発表があるはずのところ、今年に限ってはそれがなされず、10下旬の今現在に至っても明らかにされていません。これは現今の「新しい領解文」をめぐる混乱と関連するもので、尋常ならざる事態です。安居に毎年列席される学僧の皆さまは、安居最終日に次年度の会読の論題が発表されるやただちに勉強を始められ、一年を送られるとのこと。また次年度の講義や典義を準備されている和上方のためにも、このような宙づり状態は早急に解消されねばなりません。「新しい領解文」については、到底、時代の淘汰に耐えられるものとは考えられません。少なくともその普及の動きをいちど停止して再検討すべきところを、強引に進めようとする本山総局のあり方には疑問ばかりでなく、強い憤りをおぼえます。とりわけ得度や教師の習礼にさいして「新しい領解文」を強制的に暗唱を指導することなど、本当に、本当に罪つくりなことです。

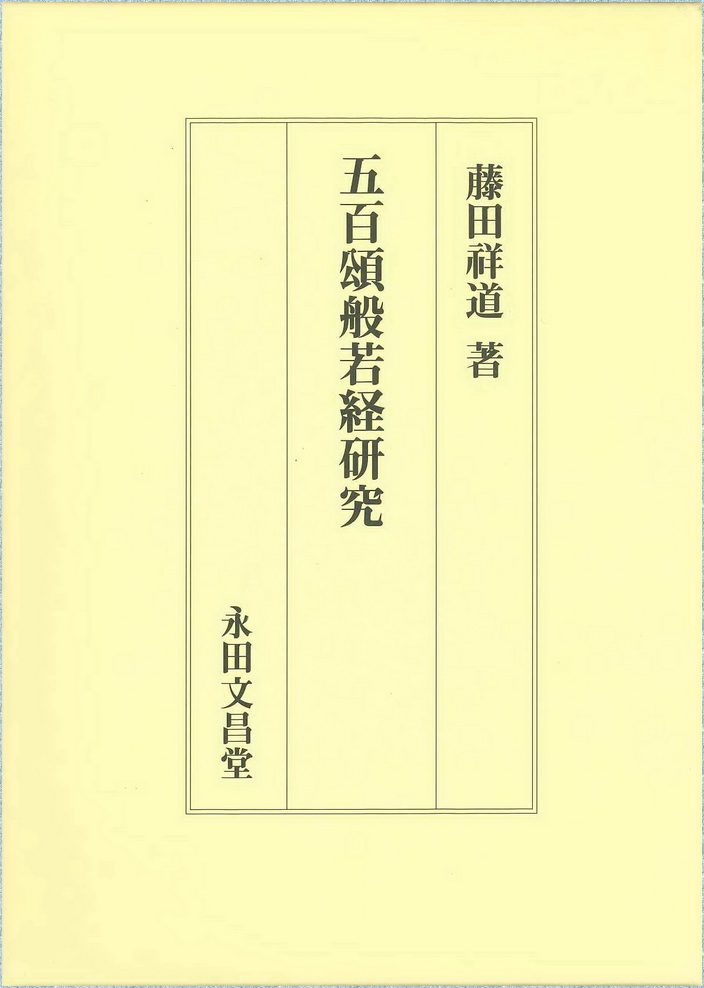

2023/10/23 『五百頌般若経研究』刊行のこと

『五百頌般若経』のサンスクリット原典およびチベット訳の校訂本を2017年を李学竹博士との共著で公刊したのが2017年。それから6年を経て、ようやく同経の和訳解説本を公にすることができました。本年度の浄土真宗本願寺派安居の講本として用いるべく準備したものです。安居は7月18日~31日までのことで、公刊してもう三ヶ月を過ぎているのですが。

内容は、はしがき、序説、和訳と註解、五百頌般若経サンスクリット本・チベット訳の見開き対照テキスト、漢訳(『開覚自性般若経』)テキスト、略号及び参照文献からなります。

Fujita, Yoshimichi, 『五百頌般若経研究(Gohyakujuhannyakyō-kenkyū )』(A Study on the Pañcaśatikā Prajñāpāramitā, 418pages), Nagata-bunshōdō, Kyoto 2023

安居を聴講された学僧の皆さまには、浄土真宗であっても般若経の無自性・空の教理とけっして無関係ではなく、地続きのものであることを折々にお話しさせていただいたことです。これは本の「はしがき」にもすこし触れたことです。本の内容紹介も兼ねて、以下、「はしがき」の一部を転記させていただきます。

般若経は、仏の悟りをみずから得ようとする菩薩に、悟りの智慧とはなにかを説き、またそれを完成するための実践道を示す。般若経は一般に、その仏の悟りの智慧とは、あらゆるもの・こと(一切法)は固有の本質を持たず(無自性)、空であることを知る智慧であると説く。

われわれは一切法について、「私」とか「雲」とか「仏」とか「悟り」とか、それぞれに名前を与えることによって、また与えられた名前を知ることによって、それらが把握されると考える。しかし般若経は、そうした名前ないしことばとは、あくまでも便宜的に設定されたもの(仮説)にすぎず、一切法はほんらい無自性であり、空であるという。一切法をそのように知る智慧はまた、自己と他者、生死と涅槃などを分別せず、平等に見る智慧として、仏・菩薩の慈悲の原理となる。

こうした般若経の無自性・空の思想は、大乗のさまざまな流れに影響を及ぼした。たとえば親鸞聖人の「法身はいろもなし、かたちもましまさず。しかれば、こころもおよばれず。ことばもたえたり」という『唯信鈔文意』の文言が無自性・空の考え方なくして出てくるものでないことは、この文言の前提として曇鸞大師の二種法身説があり、その曇鸞大師は般若経ないし中観の素養を持っておられた等の経緯をことさらにたどらなくとも自明のことであろう。文言はさらに、「この一如よりかたちをあらはして、方便法身と申す御すがたをしめして、法蔵比丘となのりたまひて」云々と向下的に展開してゆく叙述へと続くが、しかしそれにしても、仏の究極的なあり方はいろもかたちもないという端的な表現は、素朴実在論の世界観に拠って生きる者に驚きやとまどいや強い関心を起こさせるであろう。

般若経の無自性・空思想は、一切は存在せず無価値であるとみなす虚無論と同一視される危険性を当初からはらんでいた。これは序説(2-1-1-3)で詳しく取り上げることであるが、大品系般若経は、たとえば仏について、これを自性あるものとして実体的・固定的・定型的に思念したり思惟(作意)してはならない、むしろ思念せず思惟しないことによって無自性・空なる仏を思念せよとの趣旨を説く。そのように学道すれば菩薩はやがて悟りを得るであろうと述べるのである。この場合、無自性・空の教説は仏の悟りに向かうものとして位置づけられるのであるから、もとより虚無論ではないものの、五蘊ないし仏などの一切法は存在しない、無自性であるという大品系般若経の所説は、少なくとも一切法の実在性を主張する説一切有部に虚無論とみなされ、仏説にあらざる危険思想として厳しく批判された。般若経の無自性・空思想を受け継いだ龍樹を始めとする大乗論師たちにとって、この批判に応えることが大乗を擁護し正しく伝える上で重要な課題となったことはいうまでもない。

そうしたなかで、無著・世親によって大成された瑜伽行唯識学派(瑜伽行派)は、般若経の無自性・空思想を独自に解釈することによって虚無論的理解を回避しようとした。すなわち、般若経の「一切法は無自性である」という教説は、一切法は三種の意味で無自性(三無性)であることを言外に意図して説かれたものであるとみなし、またそうした三無性説と表裏一体の関係にある三性説を説いた。三性・三無性による般若経解釈の要点は、一切法があらゆる点でまったく無いわけではないことを明らかにするところにある。遍計所執性、依他起性、円成実性の三性は、瑜伽行派のさまざまな発展段階でさまざまに説かれるので一様には理解しがたいところがあるが、当該の文脈でいえば、①般若経の無自性・空の否定的言説を――三性全体にも適用するものの――特に遍計所執性の非存在を説くことにおいて継承しつつ、しかも②依他起性という、転迷開悟の基盤として縁起する自己ないし世界の存在性をかりそめにも認め、また、③真如(一如)、法性、勝義そのものであるとともに、真如等に到達し証得することでもある円成実性の実在性を肯定的に表現することによって虚無論を回避しようとしたものと理解される。

般若経に戻ると、その原初形態は大乗の最初期(紀元前一世紀頃)に成立したが、興味深いことに、以後もインド大乗仏教の展開とともに更新され、密教が隆盛するまでの約一千年にわたって次々と編纂し続けられた。その結果、「般若経」という同一の名をもつ経典は多数にのぼり、整理・分類すると一九種にも及ぶものとなった。

このたび二〇二三年度浄土真宗本願寺派安居において取り上げる『五百頌般若経』は、そうした般若経群の中で、瑜伽行派の強い影響のもと、およそ五世紀から七世紀初めごろまでの間に編纂されたと考えられるものである。つまり、瑜伽行派の三性・三無性説による無自性・空の解釈が般若経にフィードバックされ、新たに編纂されたのが『五百頌般若経』である。したがって同経は般若経の史的展開という観点からしても特異の位置を占め、また、瑜伽行派関連の典籍としても注目されるものである。本書では、このたび初めて明らかとなったサンスクリット原典を中心として、さらにチベット訳、漢訳を比較参照することにより、同経を総合的かつ精確に解読することを試みた。般若経に始まる大乗の無自性・空思想については、同経以後も、中観と瑜伽行派との間でさらに精緻な対論が継続される。そうした長大な年代にわたる無自性・空思想の展開のなかで本書が扱ったのはごくわずかな範囲にすぎないが、なにほどか新たな視点を加えることができたとすれば幸いである。 (『五百頌般若経研究』永田文昌堂、i-iv頁、ただしここでは一部漢数字をローマ数字に替えた)

チベット訳・漢訳にもとづいて本経内容紹介と和訳研究を出した1996年から数えても27年がかかってしまいましたが、牛歩ながらもともかくささやかな一つの研究の円を閉じることが出来た思いです。諸先生からいただいた学恩はもとより、家族、そしてなによりも支え導いてくださったご門徒の皆さまに深く感謝申し上げる次第です。

2020/12/31

大晦日17時。外は雪で、これから元旦にかけて平野部でも積雪があるとの予想ですが、いまのところツツジなどにうっすらと積もっている状態です。11月頃からコロナウイルス感染者数がじわじわと増えてきた状況を鑑みて、早々に除夜の鐘つきを中止としたので、少し余裕を持ってこの時間をすごしています。岐阜県の本日の新規コロナウイルス感染者数は過去最多の83人。昨日の岐阜市での新規感染者は18人。法事、お定飯(月忌参り)などの法務にはエチケットとしてマスクを着用するようにしているこの頃です。

コロナ禍のもと、さまざまな事態に対処しているうちに、あっというまに年末を迎えた一年でした。4月から5月の緊急事態宣言下は緊張の中で法務に出たことが思い出されます。お定飯や法事の多くはお休みとなり、先の見えない不安の中でお寺や仏教から、ないし私個人がいまこの時代に存在することの意味までも含めてさまざまに思ったことでした。そんななか、著者の小谷信千代先生から御恵投いただいた『曇鸞浄土論註の研究ー親鸞「凡夫が仏となる」思想の原点』法蔵館、2020年3月刊をじっくり拝読できたのは有意義でした。親鸞聖人の浄土思想を理解するうえで欠かせない曇鸞大師の『浄土論註』に、この時期にあらためて帰る機会を得られたことはとても有り難いことでした。

それまでも法務でご門徒のお家にでかける以外は基本的にお寺で種々の仕事をこなすのが毎日の基本的なあり方だったので、コロナ禍によって生活スタイルが大きく変わることはありませんでしたが、それでも外出をすることが大幅に減少した一年でした。毎年恒例の大谷本廟参拝や念仏奉仕団参加のための旅行も本年はとりやめとなり、数少ない旅行の機会さえ失って、いよいよ屋内で過ごす時間が多くなりました。ただ、そうした状況になって、オンラインで勉強会に定期参加できるようになったことは、このコロナ禍でのほとんど唯一の収穫といえるかもしれません。この夏は、そのことも後押しして、廃棄を怠って長年部屋の隅に積んでいたパソコン関係の機器を整理するなど机まわりをかたづけ、さらにその勢いでお寺の事務まわりも見直したことでした。

秋以降はとあらためて思い返しますと、とくに何かをしたという記憶がないことに驚くばかりです。「善徳寺ひろば」でご報告のように今年は報恩講を9月12日に引き上げて、以後はお寺の行事をすべて取りやめたので余計にそんな気がするのかもしれません。日々の法務に追われただけでいつのまにか年末になってしまった思いがいたします。今年はご門徒の皆さんやさまざまな方々と語り笑う機会を持てず、大切なものを維持できぬばかりか、多くを失わせてしまったのではないかと危惧するばかりです。

いまは国内でもコロナウイルス感染者が日々増加して心配な状況にあります。そんなときに、疲労と緊張のなかで年末年始に関係なく日々いのちに向かい合っておられる医療関係の方々には感謝と尊敬の念しかありません。一個人としては、この年末年始の期間もできるかぎり外出等を控え、せめてウイルスの感染拡大に関与しないよう、心がけようと思っています。どなたも、どうかお身体に気をつけて穏やかな年始をお迎え下さいますよう。

2020/04/19

「世界的なコロナ禍により、戸外で親しい人と時を忘れて親密に語りあったり、大口をあけて声を上げて笑いあったりすることもひかえざるをえない日々が続いています。お寺としても、この事態にどう対応してよいのか困惑するばかりですが、まずは寺報を皆様のもとにおとどけすることを思い立った次第です。」

4月7日に岐阜県下にコロナ新型ウイルス感染症に対処するべく緊急事態宣言が発令され、その後も全国的に事態が深刻化されてゆくのを承けて、取り急ぎこんな書き出しで、ご門徒向けの寺報を4月15日付で発行しました。その中で、「お寺みずからが聞法の機会を放棄することは大変に申し訳なく、まことに残念なことですが、ご参拝・ご助力いただく方々や、ひいては地域住民の皆様の生命に関わることです。ご本山、別院の各種法要行事もほとんどは中止となっていることもかんがみて、ひとまずは本年上半期の行事をすべて中止させていただくことにいたしました」とお知らせをしたのでした。岐阜市を含む近隣市町では5月末まで、市町立の幼稚園や小中学校、高校、特別支援学校の臨時休校を5月31日まで延長するような状況下、やむをえない判断です。「わたくしたちはみな、激流に流されている」と2500年前にお釈迦さまが言われたことばが、これほどリアルに感じられる日々が現代世界に訪れようとは、ちょっと前までは想像もつきませんでした。どうか皆様ご自愛いただき、この困難をともに乗り越えたいものです。

2019/1/1 読書記

大晦日。朝からの掃除も片づき、N響の第九を見終わって風呂も済んで、あと1時間もすれば除夜の鐘という時間にしばらくぶりに記事を書こうとして、結局まにあわずに年が明けてしまいました。元旦にあたってまずは新年のお慶びを申し上げます。

ひさびさの記事は、昨年読んだ本の中で印象に残ったもののいくつかを取り上げてみます。

1はタイトル通り、同志社大学神学部で学んだ著者の自伝小説風作品。キリスト教神学(特に存在論や聖書学)に少し興味を持って手始めに読んだ一冊。無神論を学ぶために入学するも洗礼を受け、大学院修士を終えて、チェコに神学を学ぶために外交官となられるまでが書かれています。私は著者と同学年の生まれなので、同時代の京都を学生としてすごしたわけで、その点でも興味深く読みました。著者にはこのほか、キリスト教(プロテスタント)の入門書として、『神学の履歴書』『神学部とは何か』(ともに新教出版社)などがあって、こちらも有益でした。プロテスタント神学は佐藤さんというよい広報を得ました。

2の著者は、現在、東京大学東洋文化研究所准教授。初期仏教(原始仏教)に関する、とてもバランスのとれた、しかも新しくて面白い概説書。来年度の大学の仏教概論のような講座に、きっと多くの先生が基本図書の一つとして採用されることでしょう。次に切実に求められるのは、大乗仏教に関する、最新の成果を踏まえた同様の概説書でしょう。

3は若きボン大学教授(哲学)による、ポストモダン以後の「新しい実在論」を提起した話題の書。すべてのもの・ことを包摂するような全体としての「世界」はそもそも存在しないがそれ以外のすべては存在すると述べる中で、科学の限界を指摘し、他方で宗教や芸術の意味についても言及します。平易な言葉づかいと身近なたとえを用いて書かれてあるので、門外漢でも読み進められます。ポストモダンのニヒリズムを経て、「批判性・平等性の価値を再獲得する新しい啓蒙主義の運動」(訳者あとがき)を示した本として、おすすめします。仏さまの有りようを現代の視点から考えるということからしても示唆を得られる本なのではないでしょうか。

4は二人のジャズ演奏家・評論家による東大ジャズ講義録。バッハの「十二音等分平均律」からモダンジャズの台頭、さらにMIDIに至る音楽史を「音楽の記号化」というテーマのもとに一気呵成に怒濤のごとくたどりきるという講義を本に編集し直したものです。授業は実際に音源を教室で盛大に流しながら進めたものらしく、その時流した曲のデータが本に詳しく掲載されています。文庫本が十年前に刊行された本ですが、これをいま読んで楽しいのは、そうした音源を読者はいまではほとんどYoutubeから聴取できること。「あんな曲やこんな曲、果てはこんなフリージャズの曲までも大学の教室で流して講義するなんて、さぞかし痛快だったろうな」などと想像しつつ、一気に読みました。「キーワード篇」が続編にあるも未読。なお、お二人はこの後同様の仕掛けでマイルス・デイヴィスに特化した東大講義と書籍化をされています(『M/D マイルス・デゥーイ・デイヴィスIII世研究 上下』河出文庫、2011年)。先に手に取ったこちらの方もひどく面白かった記憶があります。

バックナンバー:

| 2000/2/21~5/10

| 5/17~8/26

| 9/21~2001/2/21 | 2001/3/14~7/20

|

| 9/1~2002/3/13

| 4/30~11/3 | 2003/3/21~7/6 | 7/27~12/29

|

| 2004/2/20~4/30 | 2004/8/15~2006/04/10

|

| 2006/11/17~2009/12/15

| 2011/02/10~2011/03/14

|

2015/01/13~2017/09/01

◆

付け足し: アバターとアヴァターラの距離(2004/3/13)

無盡燈トップページヘ(Top Page)